コンテンツへスキップ

【山口県・岩国市】地域の課題は地域で解決できるようサポートしたい

2024年4月に開設されたばかりの株式会社ゼロディブ・岩国スタジオ

2024年4月に開設されたばかりの株式会社ゼロディブ・岩国スタジオ

紙や繊維などの工場や、石油化学コンビナートが立地する工業都市として発展してきた山口県・岩国市。2013年には米軍基地の滑走路を利用するという全国的にも珍しい「岩国錦帯橋空港」が誕生。東京からの直行便も就航し、アクセスの良さも魅力のひとつです。

2023年10月、ゲームを主軸としたマルチメディアコンテンツの開発を行う株式会社ゼロディブが、岩国市と進出協定を結び、2024年4月には自社オフィスを開設されました。まさにこれから新たな地で事業を本格展開する、同社・代表取締役の原神 敬幸様に、進出までのお話やこれからの展望を伺いました。

地方の魅力を知るからこそ、新たな拠点へ

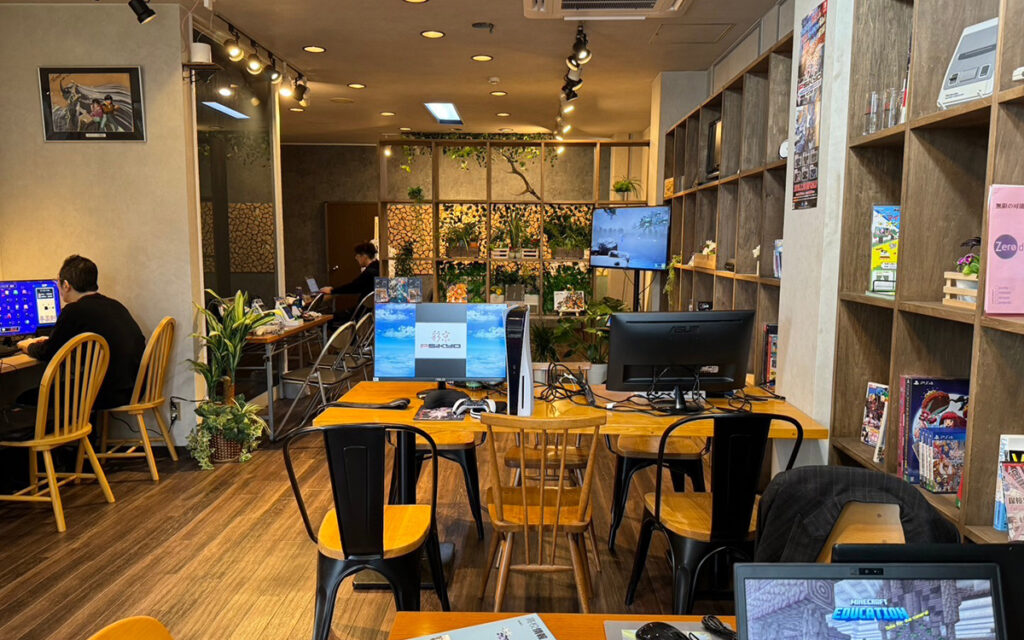

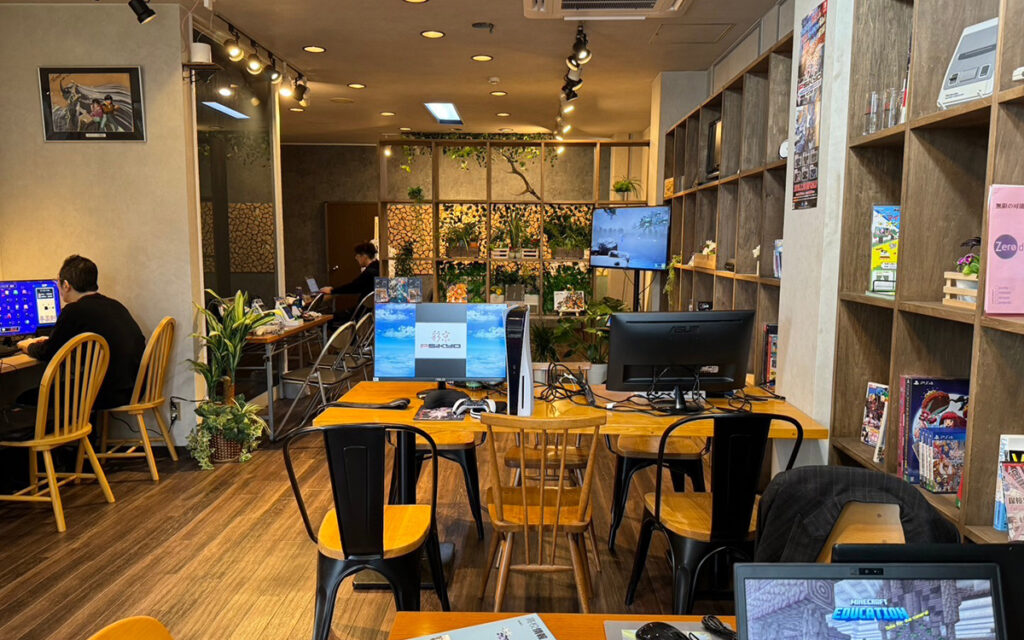

岩国スタジオ内部は、クリエイティブなアイディアが次々と生まれそうなカフェ風の空間

岩国スタジオ内部は、クリエイティブなアイディアが次々と生まれそうなカフェ風の空間

進出のきっかけを教えてください。

みらいさんから届いた地方進出に関する案内メールがきっかけですね。メールに記載してあった「岩国」、「視察ツアー」、「広島県と隣接している」というキーワードが気になり、「少し興味があります」とお返事したことから話が始まりました。

当社は本社のある東京以外に、東北の福島市と仙台市にもスタジオと呼んでいる拠点があります。都内は人材の確保が難しく、育成しても数年後には転職してしまうという状況もありますが、福島や仙台ではみなさん長く働いていただいていて。そういった点が頭にあり、地方への進出に抵抗感はなかったですね。

岩国市の印象はいかがでしたか?

視察ツアー参加前に、オンラインで市役所の方から岩国市についてのプレゼンをしてもらいました。まず大きな魅力に感じたのは立地面ですね。羽田空港から直行便が出ていて、さらに空港が中心部に近い点がよかったです。そして「製造業が中心で頑張っている一方で、“ITに課題がある”」と、弱点を伝えていただいたのが好印象でした。プレゼンは、基本的に強みを伝えられることが多いですが、その強いところに私たちが入り込む余地はなかなかなくて。「弱いところにこそ、私たちが何か力になれるかもしれない」と考え、さらに興味が湧きましたね。ゲーム会社だから言うわけではないのですが、ビジネスの“攻略法”みたいな感じでしょうか (笑)。

視察ツアーで印象に残ったことはありますか?

すでに地方進出されている企業を見学させていただいたことです。「こういうスタッフがいるんですよ!」と、現地の方が進出企業で活躍する姿を目の前で見たり、進出の際の補助金のお話などを聞いたりできて、検討する上でとてもありがたい機会でした。

戦略的にビジネスチャンスを考える

株式会社ゼロディブが開発を手がけたNintendo Switchソフト『彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.1 / Vol.2』

株式会社ゼロディブが開発を手がけたNintendo Switchソフト『彩京 SHOOTING LIBRARY Vol.1 / Vol.2』

岩国市進出を決定されるまでの過程はいかがでしたか?

気持ちとしてはとても前向きでしたが、「実際、岩国で何ができるのだろう」と、ツアー参加後にもう一度自分たちで訪問しました。ツアーで紹介されていないところも歩いてみたり、地元の方がやっている飲食店に行って話を聞いたりと、情報収集を重ねました。「IT業をはじめ、地元で自分に合う仕事が少ないため、広島に出てしまう人が多い」といった、地元の方々のリアルな声が印象的でしたね。

岩国市のどのようなところに可能性を感じましたか?

岩国は米軍基地があることから「米国に近いまち」である一方で、IT分野では米国と比べて伸びしろが大きいなと感じました。例えば、今も現金決済が主流なので、これからもっとキャッシュレス決済が浸透するとよいなといったことですね。私は現在、専門学校で非常勤講師をしたり、子供たちにプログラミングを教えたりしているので、その得意分野を活かして、岩国市にITの技術や担い手が増えるよう力になれたらと感じました。

他にも候補地がある中、岩国市進出の最終的な決定打は?

先程もお話した通り、岩国空港は羽田からの直行便があり、空港から中心部まで近いこと。またある程度の人口規模がある一方で、IT企業はまだ少なく、人材確保やビジネスチャンスが見込めること。正直、どれが欠けても進出はしなかったと思いますね。

あとは、関西出身なので、個人的には西に行けば行くほどパワフルだなと感じていて。いつか西日本にも拠点が欲しいと考えていました。東京、東北、そして岩国と……、これでようやくパズルのピースが埋まったような気がします。

ITの課題を地域で解決できるよう、力になりたい

株式会社ゼロディブの皆様(写真中央が原神様)

株式会社ゼロディブの皆様(写真中央が原神様)

現地採用に動かれていますが、その理由は?

東京や東北のオフィスで全く違う地域のものを開発することもあるのですが、正直知らない土地だと、イメージが湧かないこともあります。この経験から私は、地域で困っていることがあれば、その地に暮らす地元のみなさんで解決できる状態が理想的だと思っています。その上で必要になる技術や経験を、私たちが一緒に積み上げていけたらなと考えています。現地採用をすることで、岩国の方々が中心となって地元のIT課題を解決できるようになっていけば理想的ですね。

採用の進捗状況はいかがですか?

現在すでに、岩国スタジオの室長を含めて3名採用しています。また、ありがたいことにかなりの応募がきていて、新たな就職先の選択肢として興味をもっていただけているのかなと感じましたね。今後、会社説明会を開いて、もっと私たちのことを知ってもらい、選考に進んでいきたいです。

行政の窓口ができた状態で、地方進出ができる

岩国スタジオが位置する、JR岩国駅近くの中通り商店街

岩国スタジオが位置する、JR岩国駅近くの中通り商店街

みらいのサポートはいかがでしたか?

みらいさんはやりとりがスムーズで、プレゼンや視察ツアーの段取りがしっかりしている印象でした。自分たちだけでは入りづらいところにも案内してくれましたし、いろいろな方と繋いでもらうことができました。そのおかげで、私たちの声を聞いてもらえる環境ができたと感じています。地方進出を検討する企業にとって、「行政とどうやって繋がるか」というハードルがあると思うのですが、みらいさんのサポートによって行政との距離が近い状態でスタートできたのも、非常にやりやすかったですね。進出決定後に重要になってくる助成金のことや、「こんな現地企業はないですか?」という相談も、直接行政の方にお尋ねできたので、とても安心感がありました。

未来のクリエイターを岩国から!

最後に今後の展望を教えてください 。

まずは岩国で何かしらの開発ができればと思っています。そして岩国のIT分野の発展に向けて、他の企業とともに切磋琢磨しながら頑張っていきたいですね。

また私自身のもう一つの顔である講師と言う立場から、プログラミング教育なども行っていきたいです。当社の取り組みをきっかけに、「山口・岩国から世界へ羽ばたく未来のクリエイター」が生まれてくれたら嬉しいですね。

「地域の課題・弱点にこそ、自分たちにできることがある」。今後の岩国市におけるIT産業の振興に向け、その一翼を担っていこうとする同社の強い意志を感じました。そして近い将来、岩国市から世界へ羽ばたくクリエイターが輩出される日を楽しみにしています。

【熊本県・熊本市】独特の文化を育む熊本のまちで、新たなビジネスをデザインする

株式会社スケッチ・オブ・デザイン主催のイベント「おでん・オーデン・俺、市電」にて

株式会社スケッチ・オブ・デザイン主催のイベント「おでん・オーデン・俺、市電」にて

東京に本社を構え、企業のWebサイトや映像の制作などを手掛ける株式会社スケッチ・オブ・デザイン。“思い描いたビジネスをカタチにするデザイン”というコンセプトのもと、コンサルティングや新規事業創発など、狭義のデザインの枠を超えたビジネス視点から顧客の課題を解決する会社です。同社は2022年8月に熊本市と立地協定を結び、翌月9月に支店「熊本工作室」を設立しました。縁もゆかりもない熊本の地に進出を決めた理由とは?代表取締役・ディレクターの勝又 啓太様に、これまでのお話を伺いました。

株式会社スケッチ・オブ・デザイン

代表取締役・ディレクター 勝又 啓太様

百聞は一見に如かず。視察ツアーで熊本の街に一目惚れ

地方進出のきっかけを教えてください。

みらいさんから会社の問い合わせ窓口に、熊本市への地方進出に関する案内メールが届いたのがきっかけです。メールに記載してあったアンケートに興味本位で答えてみました。そうすると熊本市の視察ツアーに参加できる資格が得られるという話に飛びついたんです。コロナ禍を経験し、デザインをはじめとしたクリエイティブな仕事でもリモートでできることがわかり、「地方の優秀な方を採用して、遠隔で働いてもらう選択肢もあるのかな?」とちょうど考えていた頃でもあったので、人材採用の可能性を探る目的を主に、ツアーに参加してみようと思いました。

視察ツアーの感想はいかがでしたか?

まさに“百聞は一見に如かず”でしたね。正直視察ツアーには半ば旅行気分で参加するつもりだったんで、「拠点を作るまではないだろう」と思っていました(笑)。ですが実際に熊本の街を訪れたらもう一目惚れして……。帰りの飛行機では「どうしたら熊本拠点を作る必然性がある事業で採算が合うか」と、ビジネスモデルを考えるまで気持ちが固まっていましたね。

熊本市にどのような魅力を感じたのですか?

特に、中心街の凝縮されたパワーに惹きつけられました。僕は音楽や洋服をはじめとしたカルチャー(文化)が好きなのですが、熊本は昔からファッショナブルなスポットを誇っていたことも知り、その独自のセンスやカルチャーに惚れました。その頃の考えとしては、今では数億円の資金調達をしている共同創業したスタートアップを抜けたり、コロナ禍を経たりと、いろいろ転機を迎えた状態で40代になったので、「今後はとにかく自分が楽しめる、大好きなカルチャーに関することに主軸を置いていこう」と思っていたところだったのです。

変革が求められる地場企業に、新しい風を

「就労移行ITスクール熊本水前寺」で行われた講演「誰でも『思いをカタチに』できる3つのひみつ道具」にて、

「就労移行ITスクール熊本水前寺」で行われた講演「誰でも『思いをカタチに』できる3つのひみつ道具」にて、

「タスク管理」から始まる「思いをカタチに」する方法をテーマにお話される勝又様

熊本ではどのような事業をなさっていますか?

地元企業の新規事業創発のコンサルティングをメインに行っています。東京でもデザインはビジネスを具現化するための問題解決の手段だと考え、マーケティングやブランディングなどを行っていたのですが、熊本ではそれを前面に押し出した事業展開をしています。

僕は宮城県仙台市出身で、2011年の東日本大震災の際、たまたま帰省していた実家で被災しました。それが人生の転機になるくらい大きな出来事だったわけですが、熊本の場合、2016年に起きた熊本地震の復興さなかに、新型コロナウィルスが猛威を振るい、立て続けにピンチが起きたわけですよね。そんな状況下の熊本では、「これまでの常識が通用しない!」と良い意味で地元企業の代替わり(事業継承)が進み、僕と同世代の2代目・3代目の経営者が活躍していると聞いたんです。よく「地方は閉鎖的で、外の人間を疎外」なんて誤解がされますが、そのような変革が求められる状況の中では、新規事業に関する知恵や知見が欲しいという声が多くあり、伴走するかたちでニーズに応えていけるのではとも思いました。

熊本に来てからの印象に残るプロジェクトはありますか?

駐車場開発を営む地元企業・日本パスート株式会社の新規事業創発支援として、日本パスート本社の1階に「駕町(かごまち)SA」という「歩いて入るサービスエリア」をオープンしました。ここでは、知り合いになった地元レストラン・UNIの梶原大吾シェフに考案してもらった冷凍食品や、地元の名店の看板メニューを取り揃えた冷凍自販機を設置したり、熊本市をはじめとした機関とのコラボで観光案内スペースを設けたり、ポップアップイベントを開催したりしています。それから、これまでデータ化が難しかった学生の駐車場利用の実態をアンケート調査し、その結果をもとに全国でも類を見ない「駐車場の学割」キャンペーンを開催するなど、日本パスートの本業である駐車場関連でも、それまでの常識を覆すような新たな取り組みを行っています。

また、個人的な道楽ですが、昨年の11月には地元のレストランに東京からミシュラン二つ星のフレンチレストランでスーシェフを勤めた滝本和眞氏・一つ星のイタリアンレストランのソムリエの松本時宙氏を招き、熊本の食材や器を使用したワインペアリングのディナーイベント「熊本豊作」を企画・開催しました。路面電車を貸し切ってあつあつのおでん、地元のウインナーとソーセージ、熱燗とビールを楽しむイベント「おでん・オーデン・俺、市電」なんかも主催しましたね。

「火の国・熊本」の情熱×縁を駆動力に

スピード感をもって次々にお仕事をされる秘訣は?

これは僕がどうこうというよりも、面白がって話にのってくれた、「わさもん」「もっこす」というキーワードで表される熊本の方々のパワーや想いの強さが原動力だと思います。都市圏と違い、経営において個人の裁量が強い熊本では、ステークホルダーが一箇所に集まりやすいということもあって、提案から実行までのスピードが速いのが魅力ですね。

たった1年半でたくさんの人脈も作られた印象ですが?

東京との二拠点生活の中、せっかく熊本にいる期間は、余すことなく動きたいという気持ちが強いので、いろいろな場所や人に会うようにしています。熊本はコンパクトな分、人とのつながりが本当に密ですね。先の食のイベントも、地元のアパレルショップの方々がそれぞれ、料理人や生産者をつなげてくれたり、器の作家さんを紹介してくれたり、まさに人との縁がつながったからこそ成功できたイベントでした。

進出前後の出会いが、今を作る

「画廊喫茶オアシス」にて駕町SAの新商品開発

「画廊喫茶オアシス」にて駕町SAの新商品開発

八王寺のイタリアンレストラン「トレ・ステッレ」の田尻卓也シェフ/ソムリエと、スガッシュ★氏とともに

みらいや行政のサポートはいかがでしたか?

市役所の方々には、進出前から進出後まで本当に色々と支援をしていただいていますし、今一緒にお仕事をしている地元の企業とご縁ができたのも、みらいさんのおかげです。 いわゆるオフィスビルではなく、繁華街・アーケード内に入居することを決めたのも、視察ツアーでご紹介いただいた、当ビルのオーナーとの出会いがきっかけでした。現在はこのエリアの組合にも入って、「新市街の勝又さん」という肩書きを得ました。新市街アーケードの商店街のWebサイトのリニューアルにも携わらせてもらっているんですが、なんというか、「商店街の人」になれたのがよかったなと思います。

熊本での出会いを点から線に、そして面に

熊本での今後の事業展望をお聞かせください 。

進出してから少しずつ人脈や関わる事業が増えてきて、“点”がたくさんできました。それらがつながってひとつの線、さらには面になり始めている実感があります。これらの関わるプロジェクトをたくさんの地元の方々に知ってもらえるよう、ブランディングや周知にも力を入れていきたいと思っています。最終的にはそれが大きなムーブメントとなって、商店街や地域全体への恩返し・貢献へとつながっていけばと考えています。

進出からわずか1年半でさまざまな事業を手掛けるスケッチ・オブ・デザイン。「異物として刺激を与えられたら」と勝又様が話す通り、自らが“チェンジドライバー”となって熊本に変革をもたらす姿は、まさに地方にとって必要な人財と言えるでしょう。これからも熊本の文化を楽しみ、まちをデザインしていく同社から目が離せません。

【山口県・岩国市/熊本県・天草市】半年で二か所の地方進出を実現

アーチ型が美しい、岩国市の国指定名勝「錦帯橋」

アーチ型が美しい、岩国市の国指定名勝「錦帯橋」

株式会社Senjin Holdingsは、WEBマーケティング、採用支援、アート経営コンサルティング、そして地方創生の4つの事業を軸に、マーケティングの最前線で事業を創造する会社です。

インターン生や新入社員を重役に抜擢するなど、若い世代の可能性をどこまでも信じて事業を生み出す同社が、地方に進出して感じている手応えとは?

今回は、東京に本社を置きながら、2022年12月に山口県岩国市、次いで2023年2月に熊本県天草市に進出された、株式会社Senjin Holdingsの取締役・CMOである増田陽様にお話を伺いました。

株式会社Senjin Holdings

取締役・CMO 増田 陽様

自治体のスピード感と“つなぎ役”の重要性

地方進出を検討されたきっかけを教えていただけますか?

札幌に進出した同業者の知り合いから、現地で主婦の方々を雇用した成功事例を聞き、地方進出に興味を持ち始めました。弊社の業務内容はウェブ上で完結できるものなので、人材の採用や育成に関しては東京にこだわる必要は全くないと気づいたんです。

そんな時、みらいさんから企業誘致に関するメールをいただき、補助金や視察ツアーもあるということで、すぐに電話して相談にのっていただきました。お話ししているうちに、当社に合う立地先として岩国市と天草市が候補に上がり、早速視察ツアーを手配していただくことになりました。

視察ツアーを通して、岩国と天草の印象は変わりましたか?

どちらも想像していたより田舎ではなかったです。建物が多く、賑わっていて、利便性もありました。また、視察に行く前は、急に外からやってきた人間が地域に受け入れてもらえるのだろうかと不安に感じていましたが、自治体の方々がスピーディーかつ歓迎ムードで対応してくださり、感銘を受けました。

視察ツアーでは、それぞれどのような手応えがありましたか?

岩国の視察ツアーは、元々予定されていた日程が少し先だったので、待ちきれずに個別の視察ツアーをアレンジしていただきました。かなり無理を言ってしまったにもかかわらず、市の職員の方が快く対応してくださりありがたかったです。相談してすぐに日程を組んでくださって、その翌週には視察が実現し、高校やハローワーク、オフィス物件を見てまわりました。担当の方が同世代だったこともあり、話も盛り上がって感触がよかったです。

総ガラス張りの岩国市役所

総ガラス張りの岩国市役所

一方で、天草の視察ツアーは、みらいさんにアテンドしてもらう形で参加しました。岩国同様、高校やハローワークでお話を伺ったり、商店街を散策したり、酒造見学をしたり、水産加工の工場で魚を捌く体験をさせてもらったり...。天草独自の魅力をたくさん教えていただきました。

みらいさんのように、進出を検討している企業側の視点に立って踏み込んだ話をできる存在が、行政や地元企業との間に入ってくれるのは非常に助かります。縁もゆかりもない土地で一から関係性を構築するのは、通常ならかなりの時間と労力を要します。しかし、今回はみらいさんのサポートのおかげで、スムーズに地域に溶け込めました。市長にもお話するお時間を割いていただき、そのお人柄や温度感も、進出を決意する決め手となりました。

天草市視察ツアーで魚を捌く増田様(写真右)

天草市視察ツアーで魚を捌く増田様(写真右)

どちらもこのタイミングを逃したくないと感じ、視察ツアー後、進出を即決しました。

人生観が変わるほどのやりがいを見つけた地方進出

実際に進出されてみて、良かったと思うことはありますか?

先に進出した岩国では、順調に採用が進んでおり、現在10名の新規スタッフを雇用できています。主婦層にアプローチしたかったので、求人チラシを作って新聞折込をしたところ、50名以上の応募がありました。

天草ではまだ採用には至っていませんが、雇用創出に関するテーマでの講演や、高校での授業の依頼をいただいています。場所に囚われない、これからの時代の柔軟な働き方を伝えられたらと思っています。

地方進出は、それだけで同業他社と差別化できる可能性や希望に満ちています。また、個人的には、東京で経験できなかったやりがいを地方で強く感じています。実際に人と会って話して、困り事を解決して、「ありがとう」と感謝される。その一連の流れを肌で感じる機会を得て、地域の人たちとの交流の中で生まれる喜びを知り、これまでの人生観が変わりました。

逆に、大変だと感じることはありますか?

地方におけるWEBマーケティングの需要が想定よりも少なかったことです。一方で、採用支援の需要はあり、弊社が貢献できる分野なので、今後はより地域のニーズに沿った事業を展開していければと考えています。

地域を巻き込みながら事業を拡大したい

増田様もセミナーや交流会参加で度々訪れる、岩国しごと交流・創業スペース「Class Biz.」

増田様もセミナーや交流会参加で度々訪れる、岩国しごと交流・創業スペース「Class Biz.」

地元の方々との関係を深めるために、何か意識して取り組まれていることはありますか?

私が今取り組んでいる地方創生事業の根底には、「地域を巻き込みながら事業を大きくしていきたい」という思いがあります。

なので、まずは人と知り合うきっかけがほしいと思い、先日は岩国の商工会主催のソフトボール大会にも参加しました。少しずつ着実に、地域の方々と信頼関係を育んでいきたいですね。

また、市の職員さんにご協力いただきながら、進出企業同士が交流できるネットワークを構築しました。このコミュニティ内では、進出してからのノウハウを共有し合ったり、いずれは連携して何か大きな事業を起こせたりすれば嬉しいです。

最後に、今後の展望をお聞かせください。

天草市視察ツアー時の一コマ

天草市視察ツアー時の一コマ

人材の採用に関しては、両市ともに確かなニーズを感じているので、今後はまず採用支援事業に注力します。オフライン・オンラインを問わず、質の高い企業と人材のマッチングを手がけていきたいと考えています。その上で、それぞれの地域の特性に合わせた事業も展開していくつもりです。岩国の場合は米軍基地、天草の場合は高校生がキーワードになってくるかと思います。

まずは岩国と天草で確かな実績を作り、将来的には、全国各地に拠点を増やしていきたいです。

« 前へ

1

…

3

4

5

6

7

8

次へ »